O Fantasma, criado em 1936 por Lee Falk: ‘com sua tradicional máscara negra e seu traje de malha colante roxa sobre a qual ganham destaque um calção de listras pretas e azuis e um par de botas pretas de cano alto’, o personagem foi um dos maiores sucessos das histórias em quadrinhos

Célio Heitor Guimarães é figura única, inconfundível. Só ele, mesmo, virginiano convicto, para fazer o que fez: diagramar um livro inteiro, detalhadamente ilustrado, e encomendar a uma gráfica alguns poucos exemplares da obra concluída, para distribuição restrita a seus amigos. Diagramar é maneira de dizer, expressão pequena para se referir a um trabalho tão meticuloso. No folheto explicativo que acompanha o livro, uma informação impressionante (apenas para quem não conhece o seu autor): “Eu mesmo fiz a pesquisa, coletei dados, escrevi o texto, reuni as ilustrações, diagramei e montei a edição, no sistema word do computador”.

Pois o que o Célio exibe, a partir da aplicação do sistema word, é uma profusão de imagens e textos que se harmonizam, explicam e encantam. Preciosidade pura, abrigada em 160 páginas cheias de cores e movimento. Nelas, a história dos quadrinhos vem desde o começo, há mais de 120 anos, com o personagem Yellow Kid, que eu não imaginava existir. Assim como desconhecia os muitos artistas que se dedicaram à tarefa de dar vida e enredo a personagens fantásticos, criaturas sobrenaturais e romances improváveis.

Os quadrinhos talvez ainda careçam de reconhecimento, o que é uma bruta injustiça. Está certo o Célio, que não se preocupa muito com os que tentam reduzi-los a “coisa de criança”, no sentido de manifestação cultural menor. “O significativo”, diz, “é que eles [os quadrinhos] existem, já faz algum tempo, e divertem para valer, grandes e pequenos”. E dá a receita: “Precisam, apenas, ser lidos sempre com espírito infantil, aberto e desarmado, para que deles se extraia o que têm de melhor”. Para provar sua tese, o Célio oferece dados que, para mim, que fui gentilmente presentado com uma dose desse trabalho monumental, confirmam impressões que sempre tive, mas que não sabia traduzir.

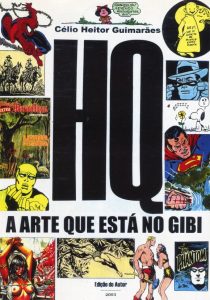

A capa do livro, na versão original: ‘comecei o trabalho em 2003, e ele permaneceu hibernando durante quase 20 anos. Aproveitei a folga de início do ano para tentar dar-lhe continuidade, a fim de que não se torne obra póstuma. A tarefa não é fácil, já que, além da pesquisa e do exercício de memória, tem a escrita, a escolha das ilustrações, a diagramação e a montagem das páginas. Sim, porque como bom virginiano, faço tudo, aqui mesmo, no Windows, e com aquele detalhismo doentio’ (CHG)

Os quadrinhos fizeram parte da minha infância. Eu os lia compulsivamente, hábito que se estendeu até o início da fase adulta. Separei-me deles sem motivo aparente, sem perceber. Aos poucos, as pilhas de “revistinhas” que habitavam os quartos da minha juventude ficaram menores, até que desapareceram. Restou a lembrança dos detalhes dos desenhos, dos diálogos curtos sustentados por “balões”, das capas, das edições especiais. Enxergava-me a montar aqueles pequenos volumes, a distribuí-los, a criar aventuras inéditas.

Sucumbi, porém, aos padrões estéticos da modernidade – da televisão, primeiro, e depois das redes sociais, que dominam tudo. Ou nem tanto assim. O livro do Célio, que devorei com curiosidade enorme, no final do ano passado, fala de arte e comunicação, coisas que não morrem, ainda que golpeadas pelo vazio da tecnologia. Há motivos para se perder a paciência, sem dúvida. “Desesperados com a queda das vendas, eles [os editores] enlouqueceram”, reclama o autor. “Aboliram a retícula e passaram a produzir gibis pelo computador; repaginaram os heróis, descaracterizando-os e extraindo-lhes a essência”. Mas haverá quem resista, os teimosos dos quadrinhos. Formo com eles, e me integro, ainda na condição de aprendiz, à legião dos inconformados, como a cumprir uma dívida com o meu passado.

O livro do Célio Heitor se chama HQ: a arte que está no gibi. Guardo-o com carinho, em lugar especial e seguro, sem pensar em seu único, grave e imperdoável defeito: a baixíssima tiragem, opção de quem o escreveu. Recomendo a leitura, evidentemente, mas o meu exemplar não está disponível para empréstimo, protegido pelo ciúme que o mantém sempre ao meu alcance e sob o meu controle. Daí o pedido: que venham mais edições dessa obra fundamental. O mundo dos leitores, tão carente de boas iniciativas, agradecerá.