Da janela de um dos vagões do trem que, rápido e silencioso, me levava de Londres até lá, eu observava o desabrochar da primavera europeia e, ao mesmo tempo, quedava-me pensativo sobre os caprichos da natureza. Sabe-se que, embora as variações de uma categoria para outra sejam imensas, a Etnologia – que estuda os caracteres – arrola idiotas, imbecis, medíocres, talentos e gênios, proliferando mais, na espécie humana, dos terceiros para baixo, ainda que estes últimos sejam mais numerosos no planeta, motivo pelo qual a história o confirma, não raras vezes foram alçados aos cargos mais elevados, vez que, por imprudência ou ignorância, as massas com os mesmos se identificam e neles se projetam.

A natureza não é equitativa, democrática, equânime ou socialista – sabe o que faz –, pois, em relação a “dotes”, é avara, parcimoniosa, cainha, sovina, manicurta, migalheira: coloca um gênio, mas cobra caro! Logo em seguida, para compensar, lá vem um bilhão dos três primeiros do rol supra, por saber, ela, que a genialidade desequilibra, vergasta a rotina, a hipocrisia e o servilismo, renuncia todo o favor que tenha como preço um naco de sua dignidade, não vive a reboque de ideias comuns e, assim, perseguida o é, já que toda elevação é invejada: na mulher, a beleza, a meiguice e a compreensão; no homem, o talento e a fortuna; em ambos, a fama e a glória. A reciprocidade de sentimentos e de ideias somente é possível entre iguais ou semelhantes.

O gênio é figura até a sepultura! Sobrevive a si mesmo.

Ele teve três filhos: Suzanna, Hamnet e Judith (gêmeos); Hamnet morreu aos 12 anos; embora as filhas restantes tenham contraído matrimônio, filhos não tiveram e a descendência se esvaiu.

Cheguei! Stratford-upon-Avon. Pacata, limpa, bonita, pequena e gentil cidade à margem esquerda do rio Avon, onde ele viveu e expirou. De lá, também, é John Harvard, que emigrou para os USA em 1638, doando, ao depois, seu patrimônio para a criação da Harvard University.

Alguns desconfiam até que o personagem deste relato vivencial não existiu; acham que foram vários gênios anônimos que se uniram na desafiadora e hercúlea tarefa de desvendar os meandros tortuosos da mente humana e, então, avençados, usaram um pseudônimo. Será? Enfim, ei-lo…da “Comédia de Erros” – 1590 – a “Dois Nobres Parentes” – 1613 –, trinta e oito obras (ou mais?), mais ou menos extensas, cuja cronologia tem sido motivo de seculares debates.

Entrei na casa do gênio! Maio/2007. Rústica, paredes de toras encaixadas, telhado vegetal (como se fosse do nosso sapé), que de tempos em tempos há que ser renovado face os rigores do clima; três cômodos, lareira, lampião, utensílios da época e, protegido por vidro, com um guarda diuturnamente ao lado, um volume espesso com suas obras, escritas em belas letras com tinta preta, usando-se uma pena de ave – trouxe uma similar –. Na propriedade, tombada e protegida, tem um belo jardim então já florescendo, exalando perfumes múltiplos. “Plante o seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores”. Fotografei o jardim, sentei numa antiga cadeira na entrada (anexo) e, lá dentro, sendo proibido fotografar, sentei em um banquinho tosco e relembrei sua vida. Viveu em pleno Renascimento – impulso das ciências, das letras e das artes – e assimilou todo o conhecimento da sua época, sintetizou-o, e premonizou o futuro. Foi arrimo da família – o terceiro dos oito filhos (as) de João e Mary –, trabalhou intensamente, praticou esportes, participou de torneios regionais diversos, estudou de tudo, mergulhou no oceano da existência.

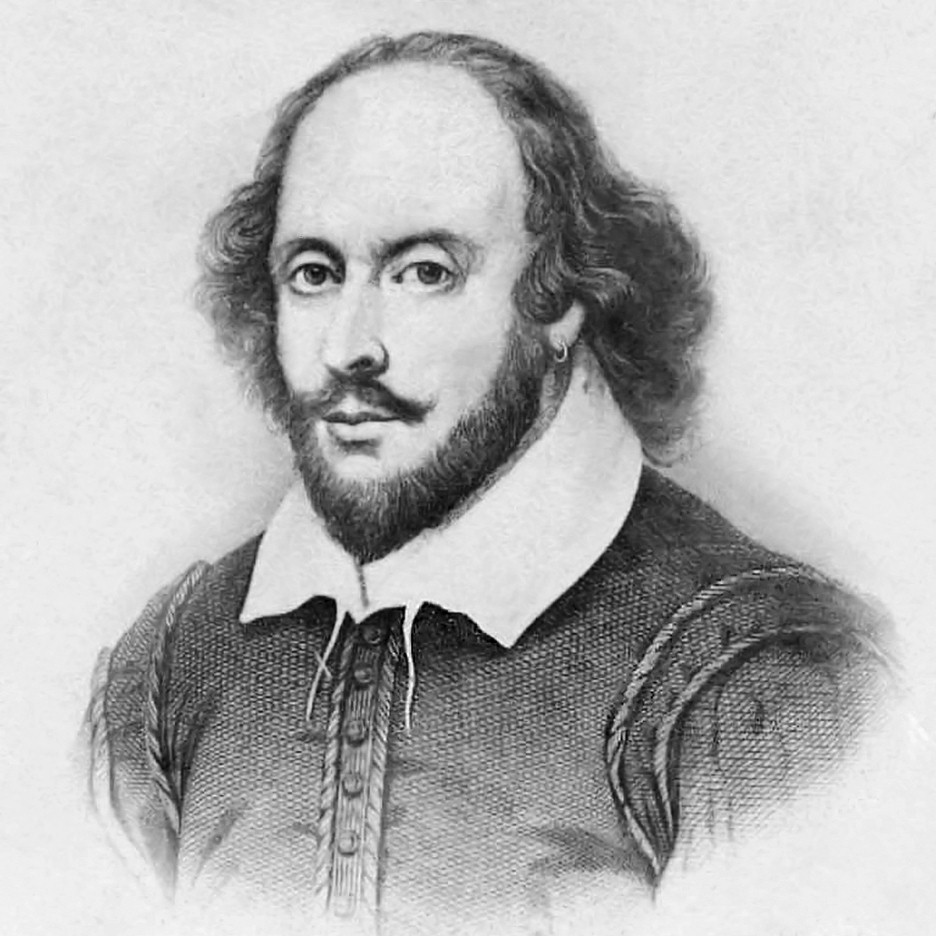

À parte o contido nos “ Clássicos Jackson “, 40 volumes – os tenho –, ou “ Vida dos Poetas “ – de Teofilus Cibber, e outros, impõe-se, aqui, relembrar Henry Thomas – “A História da Raça Humana” (Ed. Globo) – Por centenas de milhares de anos a mãe natureza primou em produzir tipos diferentes de grandes homens e mulheres. Finalmente, em 23 de abril de 1564, quem sabe aborrecida com os bonecos humanos, que não aproveitam o potencial cerebral que ela lhes oferta(va), combinou-os todos – os geniais – num só, e produziu William Shakespeare (na verdade, em seu assentamento de batismo consta: “Gulielmus filius Johannes Shakespeare”. Guilherme ou William? Importa? Mais um enigma histórico (ou adaptação idiomática), como ele o foi na tipicidade humana incomum.

De todos os mistérios do mundo, o gênio de Shakespeare (agita lança) é o mais difícil de ser desvendado. Seus pais foram pessoas comuns. Seu pai, luveiro e comerciante de lãs, não era capaz de assinar o próprio nome. Shakespeare veio de uma linhagem obscura, resplandeceu através dos céus, e deixou após si outra linhagem igualmente obscura. De suas filhas, uma era de mediana inteligência e a outra perambulava entre a idiotia e a imbecilidade.

Shakespeare foi um capricho da natureza – um semideus nascido nesta bronca raça humana. Nenhum crítico até agora, nem mesmo Carlyle ou Georg Brandes, foi capaz de sondar as profundezas do cérebro de Shakespeare. É possível dizer mesmo que nenhum crítico quis fazê-lo. Compreender Shakespeare seria compreender o complexo mistério da criação, pois suas obras são a reprodução, em miniatura, de todo o drama estupendo da vida. Santayana fez notar, num de seus sonetos, que Deus dobrou a criação ao criar Shakespeare.

Shakespeare foi um homem dotado dos pensamentos e da linguagem de um deus. No entanto, externamente, sua vida foi tudo, menos divina. Viveu intensamente. A carreira desse grande expoente foi uma das menos poéticas do mundo. Aos quatorze anos era aprendiz de açougueiro. Aos dezoito, seduziu ou foi seduzido por Anne Hathaway, uma mulher de vinte e seis anos, depois mãe das suas meninas. Pouco tempo após seu casamento com ela, deixou sua aldeia natal de Stratford, evitando desse modo ser preso por violação à lei da caça. Chegando a Londres, ingressou na carreira teatral, à qual se devotou durante dezessete anos, já escrevendo peças, e representando nelas pequenos papéis. Foi um ator indiferente; quanto às suas peças, nunca lhes deu atenção suficiente para publicá-las durante sua vida.

Ganhou dinheiro com a profissão e passou a emprestá-lo a juros, empregando depois os lucros em propriedades; perseguia seus devedores consumistas (“Aprendam ou se prendam!”) e, de outro lado, socorria os necessitados (“Pobres párias, migalhas lhes são banquetes!”); visitava sua família uma vez por ano; provia-a de recursos, bem como aos amigos antigos e leais; finalmente, comprou uma casa em Stratford, para onde se retirou a fim de viver rodeado de conforto e respeito. Pressentia o desenlace final.

Sua atuação no palco foi a costumeira e apagada atuação dos atores de seu tempo. Certa ocasião embriagou-se de tal maneira que, no dia seguinte, foi encontrado dormindo embaixo de uma árvore na estrada. Teve, também, seus insucessos amorosos. “Quando a mulher que amo jurar que é a própria verdade”, escreveu ele num de seus sonetos, “acreditarei nela, embora saiba que está mentindo”. Aparentemente, não foi muito mulherengo. No entanto, muitas vezes foi capaz de enganar seus rivais. Uma anedota, escrita em 1602, por Tooley, o ator, relata como “seu camarada Burnadge, que fazia o papel de Ricardo III, tendo um encontro com a mulher de um cidadão, chegando em sua casa, lá encontrou Shakespeare, que viera antes e fora bem recebido; e como Shakespeare, para salvar a situação, mandara uma mensagem a Burbadge, dizendo que Guilherme, o Conquistador, figurava na História antes de Ricardo III”.

Sua vida familiar parece ter sido um tanto tormentosa. Apesar de seus grandes sucessos com as esposas dos outros, teve um sucesso muito pequeno com a sua. Para Anne Hathaway foi tudo, menos Guilherme, o Conquistador. Esta o atormentou até o fim da vida, mas ele se vingou deixando-lhe no testamento nada mais do que uma cama, que por sinal não era a melhor.

Tal é, em resumo, a história de sua vida. Mas ela não nos dá a mais leve visão da história de seu pensamento. Como ser humano foi, como o resto de nós, um pouco mais alto do que Caliban, uma das mais humanas de suas criações. Mas como professor de humanidade, pareceu pertencer a outro planeta, nascido, como que por um divino acidente, dentro desta louca humanidade de que fazemos parte.

Os grandes intelectos do mundo têm tentado investir contra o intelecto de Shakespeare, reduzindo suas ideias a uma sequência lógica. Mas em vão. Os críticos transformaram-no em católico e ateu, patriota e pacifista, pregador e cínico, humanitário e misantropo, realista e esnobe, e democrata utópico. Ele não era nada disso e, no entanto, bastante paradoxalmente, era tudo isso e muito mais. Seu gênio transcendia as ideias e as crenças de todos os homens individualmente e de todos os grupos de homens. Ele incutia um grau igual de simpatia e de amor no espírito de cada caráter que criava. Caliban foi, no íntimo, uma parte de Shakespeare, assim como foi Próspero. O espírito de Shakespeare coexistia com o da raça humana e, desta, ele foi uma síntese.

Não adianta fazer esforço para analisar Shakespeare, ou interpretá-lo. Seria inútil tentá-lo. É mais conveniente, em vez disso, explorar apenas uma pequena veia dentre as inúmeras artérias de seu pensamento, emergindo dela com um pouco da sabedoria contida no inexaurível oceano de seu gênio.

Com tal objetivo em mente, lancemos a vista para três de suas peças, que foram representadas pessoalmente por ele; primeiro observamo-lo como satírico, depois como homem do mundo e, finalmente, como filósofo. Estas três peças são: Tímon de Atenas, Hamlet e A Tempestade.

Em Timon de Atenas, Shakespeare clama contra a injustiça do mundo com a amargura de um Isaías. Em suas outras peças, simplesmente espelha a vida, raramente tentando moralizá-la. Quando, ocasionalmente, interrompe sua dramática ação para oferecer um vivo comentário da vida, Shakespeare despreza-a como um visitante superior de outro planeta; despreza-a como um insubstancial e indigno sonho, como “uma história contada por um idiota cheio de empáfia e furor, nada significando”. Mas em Tímon de Atenas seu desprezo inflama-se de indignação. A vida aqui é uma história contada não por um idiota, mas por um demônio astucioso. E, longe de não significar nada, significa traição, baixeza, ódio, hipocrisia e mentira. Timon foi um rico cidadão de Atenas que generosamente doou todo seu dinheiro para os amigos. Quando estes eram perseguidos pelos credores, Timon pagava suas dívidas; quando casavam, Timon lhes dava um dote e instalava-os na nova vida; quando convidava-os para um banquete, mandava-os depois para casa com ricos presentes em dinheiro e pedras preciosas. Seu mordomo, Flávio, advertiu-o muitas vezes de que sua generosidade conduzi-lo-ia, um dia, à ruína. Mas Timon, superestimando a abundância de seus recursos e a gratidão dos amigos, não prestava a mínima atenção ao que lhe dizia Flávio. Continuou gastando seu dinheiro com os outros até que nada sobrou para si próprio.

Quando os credores começaram a persegui-lo, pensou que seus amigos, a quem tinha socorrido sempre que dele precisaram, viriam agora em sua ajuda. Mas, um por um, todos se recusaram a socorrê-lo, cada qual oferecendo as mais diferentes desculpas pela recusa.

Então, Timon convidou-os uma vez mais para um banquete e lhes serviu apenas pratos cheios de água quente. Depois, antes que aqueles “amigos ursos” se refizessem da surpresa, lançou a água nas suas faces e terminou por atirar também os pratos e expulsá-los de casa.

Tendo aprendido, assim, que o desinteresse é perigoso num mundo egoísta, o desiludido Timon deixou a cidade de Atenas e foi viver numa caverna no meio da floresta, onde achou “as feras desumanas mais bondosas do que os homens”. Enquanto cavava na frente da caverna à procura de raízes para comer, descobriu ouro oculto – ouro –, o escravo/senhor amarelo, o tirano da raça humana. Sua fascinação, porém, tinha perdido o poder para Timon. Não despertou nele, agora, mais do que desprezo. Escondeu-o outra vez na terra e guardou apenas algumas pepitas, para usar como pedras contra estranhos malvindos.

Quando os atenienses souberam de sua descoberta, vieram em massa à sua caverna. O vil metal – e o poder – não faz amigos, mas bajuladores e interesseiros.Poetas, pintores, guerreiros, prostitutas, mendigos, ladrões, artesãos, políticos da época, etc. – todos voltaram uma vez mais a ser “amigos” de Timon. Para cada um, ele dava uma ou duas mancheias de ouro e depois, como um deus insolente, mandava-os voltar para entesourá-lo ou gastá-lo nas zonas sujas de sua cidade: “Ide”, gritou para alguns dos falsos que o procuravam, à medida que lhes enchia as mãos de ouro, “roubai” uns aos outros; lá há mais ouro; cortai gargantas; todos os que encontrardes são ladrões; ide para Atenas, arrombai suas lojas; não roubareis senão ladrões”.

Todo mundo, para Timon, é ladrão. Isto é, todo mundo exceto um homem. Quando Flávio, o velho mordomo de Timon, veio solidarizar-se com seu amo na hora da desgraça. Timon sentiu-se convencido de que, depois de tudo, ainda havia alguma decência no mundo, alguma esperança na humanidade. “Proclamo um único homem honesto – que não me engane eu – mas apenas um: e esse homem é o meu mordomo”. Mas previne Flávio contra sua própria bondade. “Parece-me que és agora mais honesto do que sábio, pois oprimindo-me e traindo-me, cedo poderia conseguir outro serviço; muitos chegam a segundos amos passando sobre o pescoço dos primeiros”.

Shakespeare foi acusado de desprezar as chamadas classes baixas. Os críticos dizem que ele nunca mostrou qualquer simpatia por tais classes; que sempre falava delas com zombaria aristocrática; e que as olhava como para “paus e pedras e pior do que para as coisas sem sentido”. Tais críticos não compreendem a universalidade do gênio de Shakespeare em Tímon de Atenas. O único aspecto louvável, na raça humana inteira, tanto está representado em Timon de Atenas como em um escravo romano. Há mais simpatia pelas classes baixas no espírito de Shakespeare do que a sonhada na filosofia de seus críticos e em todas as ideologias posteriores com as quais os povos foram enganados.

Shakespeare foi talvez o único homem no mundo que conseguiu ver a vida de todos os seus ângulos. Ele foi, a um só tempo, místico como Platão, profundo como Aristóteles, revolucionário como Shelley, amargo como Heine, pessimista como Eurípedes, luminoso como Keats, hipócrita como Catão, desafiador como Lutero, velhaco sincero como Maquiavel, cínico como Byron, desiludido como Swinburne, filósofo como Goethe, ponte entre almas como Mozart e esperançadamente resignado como Tennyson. Cansada de lidar com bonecos humanos, a natureza, vez por outra, cria um homem de verdade! Shakespeare foi um semideus nesta bronca ração humana.

Shakespeare foi um pensador que constantemente olhou para a vida através de vidros de diversas cores. Em Tímon de Atenas ele a vê através do vidro negro do desespero. Nada no mundo lhe parece digno. Alcibíades, amigo de Tímon, por haver tentado socorrer Atenas, sua cidade natal, foi condenado ao exílio por essa falta. Organizou então um exército e marchou contra a cidade, a fim de humilhá-la pelo seu injusto banimento. Os senadores, alarmados com o perigo que se aproximava, visitaram Timon na floresta e lhe imploraram que voltasse para Atenas na hora de sua desgraça. Mas Timon não deu atenção a tais rogos. Pelo contrário, ainda os amaldiçoou com todas as pragas das quais se lembrou. E depois, como num segundo pensamento, disse-lhes que havia uma coisa que faria, a fim de salvá-los da morte nas mãos de Alcibíades.

Timon:

Tenho uma árvore plantada no meio do meu pátio,

E que a necessidade me obriga a derrubar.

Devo fazê-lo incontinenti. Dize a meus amigos,

Dize a Atenas, indistintamente, das classes

Altas às baixas, o seguinte:

Se alguém aprouver pôr fim às próprias aflições,

Que venha rápido enforcar-se em minha árvore

Antes que ela sinta em seu lenho

Os duros golpes do machado.

Depois, tendo mandado a flechada final, de venenoso cinismo, contra seus compatriotas foragidos, Timon cavou a própria sepultura “à beira-mar” e pôs fim ao medonho pesadelo de sua vida. Achou melhor servir de pasto aos gratos vermes da terra do que às ingratas feras bípedes que rastejam na sua superfície.

Timon não é o único cínico na peça. O rústico filósofo Apemantus também escarnece da estupidez do gênero humano. Mas há uma grande diferença entre a triste amargura de Timon e a sarcástica vulgaridade de Apemantus. Timon matou-se porque não podia suportar o espetáculo da desumanidade dos homens para com seus semelhantes. Apemantus, por outro lado, aufere a mais pura alegria do mesmo espetáculo. Timon quisera destruir o mundo e construir em seu lugar um mundo de verdadeiros amigos. Mas Apemantus preferia encontrar as faltas do mundo do que melhorá-lo. Quando, certa vez, um dos nobres de Atenas perguntou-lhe pelas horas, ele lhe respondeu: “São horas de ser honesto”. Apesar disso se algum dia se encontrasse num mundo honesto, pôr-se-ia, imediatamente a corrompê-lo, a fim de poder uma vez mais exibir sua desonestidade. A ingratidão dos amigos é para Timon um golpe mortal. Para Apemantus é apenas uma ocasião para rir. É necessário o mais sutil dos espíritos para colocar Timon e Apemantus na mesma peça, embora um fosse incompleto sem o outro. Os dois homens, juntos, são a resposta integral de Shakespeare, o satírico, à justiça do mundo.

Em Hamlet temos a resposta de Shakespeare, o homem do mundo, ao mesmo problema. Afrontado com a baixeza da humanidade, Timon suicidou-se; e, face do mesmo espetáculo, Apemantus apenas se divertiu. Mas Hamlet, menos sensível do que Timon, mas mais nobre do que Apemantus, experimentou encontrar a justiça exercendo o castigo e o assassínio como vingança. Acreditava no Velho Testamento do olho por olho, dente por dente, e vida por vida. Sua reação contra o mal é a reação do homem comum. Não fugiu dele como Timon, nem dele zombou como Apemantus. Em vez disso, debruçou-se sobre ele e filosofou sobre sua significação. Quando, finalmente, sua coragem e seu delírio chegaram ao mais alto grau, lançou-se não propriamente contra o mal, mas contra o malfeitor. E, assim investindo, destruiu tanto o objeto de sua raiva como a si mesmo.

A vingança, para Hamlet, era uma nobre missão. Absolutamente nada, nem mesmo o seu amor por Ofélia, podia interrompê-lo em seu caminho. O mundo de Hamlet, a despeito de suas belas máximas e suas meditações filosóficas, é um mundo de bárbaros no qual o princípio de ética mais refinada é o espírito da vingança. Despojada de sua poesia, Hamlet é uma peça sem beleza. Um jovem príncipe, de mediana inteligência, perde a razão por causa de sua crença nos espíritos. Com a ideia fixa de que o fantasma de seu pai lhe aparecera pedindo-lhe que vingasse seu assassínio, ele fica louco, insulta sua mãe, induz ao suicídio a jovem com quem se pretendia casar, mata-lhe o pai, o irmão e, finalmente, causa a morte de sua mãe e a sua própria – tudo porque prometera a um fantasma que puniria o rei por ter cometido um assassínio. O mais alto preço que se pode pagar por um simples ato de vingança. Esta peça parece, como disse Voltaire, “a obra de um selvagem bêbado”. No entanto, o drama inteiro de nossa existência humana muitas vezes assemelha-se também à obra de um selvagem bêbado, e isso porque consideramos a vida como os críticos consideram Shakespeare – partindo de um ponto de vista muito estreito. Hamlet representa apenas um simples aspecto de vida humana. Shakespeare, o mágico que podia imitar assim a natureza tão perfeitamente, sabia como não deixar Hamlet esgotar toda sua filosofia. O grande poeta teve outras e mais altas ideias na sua dramática bagagem de obras inexcedíveis. A natureza pode produzir um Confúcio tão bem quanto um Marco Aurélio, e Shakespeare foi capaz de criar um Próspero tão bem quanto um Hamlet. Em sua análise final, tanto a natureza como Shakespeare tinham algo mais belo a mostrar ao mundo do que o espírito de simples vingança. Em que consiste esse algo mais belo podemos ver em A Tempestade.

Em Timon de Atenas, Shakespeare antepõe à injustiça a amargura; em Hamlet, a vingança; em A Tempestade, o perdão. Próspero, também, como Timon e como Hamlet, foi experimentado pelo sofrimento. Mas sua tristeza fez dele o mais compassivo dos homens, mesmo para aqueles que lhe fizeram mal. Não investe contra o mundo, nem mesmo ri de suas tolices; pelo contrário, sorri delas com a indulgência de um homem que contempla a travessura das crianças. Em A Tempestade, Shakespeare encarna o espírito da sátira. Entra no mundo da verdadeira filosofia. Em muitos de seus outros dramas faz troça, com um deus sem coração, da pequenez da humanidade; gosta de derrubar o rei de seu trono apenas para lhe fazer ver que com toda sua pompa será algum dia comido por um verme, o qual depois será engolido por um peixe, o qual, por sua vez, irá mais tarde para os intestinos de um mendigo. Mas A Tempestade, mesmo quando repreende, fá-lo com uma voz impregnada de doçura. O tom de amargo desdém de seus outros dramas foi transformado, nessa peça, numa terna nota de piedade.

Examinemos a história de a Tempestade. Próspero, duque exilado de Milão, vive com sua filha, Miranda, numa ilha encantada. Doze anos antes, seu irmão Antônio, com o auxílio de Alonso, rei de Nápoles, conduzira-o traiçoeiramente para fora de Milão, e colocara-o, com sua filha de três anos, numa embarcação furada flutuando em alto mar. Tendo afortunadamente aportado a uma ilha encantada, Próspero passou a gastar seu tempo com a educação de sua filha e com o estudo da magia. Tomou também a seu serviço o fiel espírito Ariel e o pérfido selvagem Caliban.

Certo dia, um navio passou pela ilha, vindo de Túnis para a Itália. Havia uma festa nupcial a bordo. Entre outros tomavam parte nessa festa o Rei Alonso e Antônio, o mesmo que tinha banido Próspero; com eles estavam também o irmão e o filho do rei, Sebastião e Fernando.

Próspero, por meio de suas artes de magia, fez desencadear uma tempestade sobre o oceano e conduziu o navio para a ilha encantada. Ordenou a Ariel que salvasse todos os passageiros, dispersando-os depois, em vários grupos, sobre a praia. Fernando, separado do pai e julgando-o perdido, começou a vagar sem destino, como acreditava, mas na realidade guiado pela magia de Próspero para a velha célula encantada da ilha. Aí o príncipe e Miranda, vendo-se mutuamente pela primeira vez, puseram-se a trocar confidências amorosas, embora antes nunca tivessem tido oportunidade de trocar uma única palavra.

Enquanto isso, numa parte da ilha, Sebastião e Antônio tramam a morte do rei e, noutra parte, Caliban e um par de marinheiros bêbados, da tripulação do navio naufragado, tramam a morte de Próspero. Não sabendo que a ilha era encantada, os recém-chegados quiseram logo praticar sobre ela as imoralidades e a estupidez do mundo de onde vieram. Mas Próspero, de tudo sabendo e todo-poderoso, frustrou todos esses planos selvagens.

A princípio, dispusera-se a punir o rei e seus companheiros pelo mal que lhe haviam feito. Mas Ariel, com sua sabedoria sobre-humana, converteu-o a um manso ponto de vista. “O rei, teu irmão e tu, disse-lhe Ariel, “estão todos três enlouquecidos e tranbordantes de desgosto e de desânimo. Tua magia agiu tão fortemente sobre eles, que se tu agora os contemplasses, tua afeição se transformaria em ternura”.

Próspero:

É mesmo esse o teu modo de pensar, ó espírito?

Ariel:

Assim pensaria, se eu acaso fosse humano.

Próspero:

Se tu, que nada mais és senão ar, compreendes, sentes as aflições dos homens, por que não hei eu, que pertenço também à espécie humana e vivo sob o jugo das mesmas paixões, de comover-me como tu? Conquanto me revolte imensamente o que sofro com os meus erros, a nobreza de minha alma domina a minha vida. Vai, liberta-os, Ariel …

Comparai as palavras que Timon disse aos senadores, com estas palavras de Próspero a Ariel, e tereis a diferença entre a atitude de um homem e a de um super-homem em face das injustiças do mundo.

Próspero é um super-homem – o mais perfeito tipo de caráter humano que tanto Shakespeare com a natureza foram capazes de criar. Ele é o Confúcio do mundo shakespeariano. Próspero perdoa, não por causa de sua bondade superior, mas por causa de sua superior sabedoria. Seu espírito age sobre um plano muito alto, o qual está muito longe das disputas e dos ódios, das ambições e das paixões, das traições, das invejas, dos erros e das recompensas do mundo no qual era compelido a viver. Não é um severo censor da vida, mas um observador que se diverte com certa tristeza. Quando Miranda, pela primeira vez, viu outras criaturas humanas além de seu pai na ilha encantada, extasiada exclamou: “Ó maravilha! Como é formoso o gênero humano! Ó valoroso novo mundo que possui tal povo sobre si!”. Ao que Próspero, sorrindo de seu entusiasmo, retrucou-lhe: “Novo para ti”. Ele sabia, por longa experiência, que toda criatura humana é “um demônio, um demônio de nascença”. Daí seus ensinamentos de que “tudo, tudo estava perdido, completamente perdido”. Não acreditava em nenhum homem individualmente, mas, apesar disso, amava a humanidade inteira. E queria, sim, alisar-lhe as rugas da testa.

Próspero não é apenas a melhor das criações de Shakespeare, mas o próprio Shakespeare em seu zênite. Como Próspero, Shakespeare também é um bruxo cuja arte mágica tem por séculos povoado a terra com fadas, títeres, espíritos e homens/mulheres, em alarmante diversidade e complexidade.

Tendo atingido o ápice da criação em A Tempestade, Shakespeare, como Próspero, abjurou sua magia, quebrou seu cajado, guardou a arca de seus bruxedos e retirou-se do palco. Estava farto de ensinar, divertir e censurar esta nossa incorrigível raça de homens. Daí por diante, preferiu ser apenas um espectador interessado.

Shakespeare morreu na obscuridade. Saiu do palco dos crimes, das perfídias, dos ciúmes, das ingratidões, das tramas, dos conluios, das crueldades mas que, vez por outra, também exibe algumas ilhas de sabedoria, bondade e compaixão, inclusive de perdão, porque somente perdoando é que não se erra. Morreu no dia do seu aniversário: 23 de abril de 1616. O mundo de seu tempo nada soube da grandeza de seu gênio. Mas é certo, também, que Shakespeare nenhuma importância dava aos aplausos do mundo. Saiu de cena certo de que os medíocres são eternos e, o que varia, é o seu prestígio, adoração e influência, conforme se elevam ou se rebaixam as nações. Foi em paz para a república tranquila da eternidade.

À tarde do mesmo dia em que lá estive – Stratford –, após visitar o chalé “Anne Hathaways Cottage”, a menos de 2 Km de distância, onde Anne viveu com os pais até casar-se com o gênio, retornei para o rebuliço urbano londrino, saciada então a curiosidade que de há muito nutria pelo berço do semideus.

Benedicto Moreira é professor, advogado e assessor jurídico aposentado. Email: benedictomoreira@gmail.com